目次

はじめに

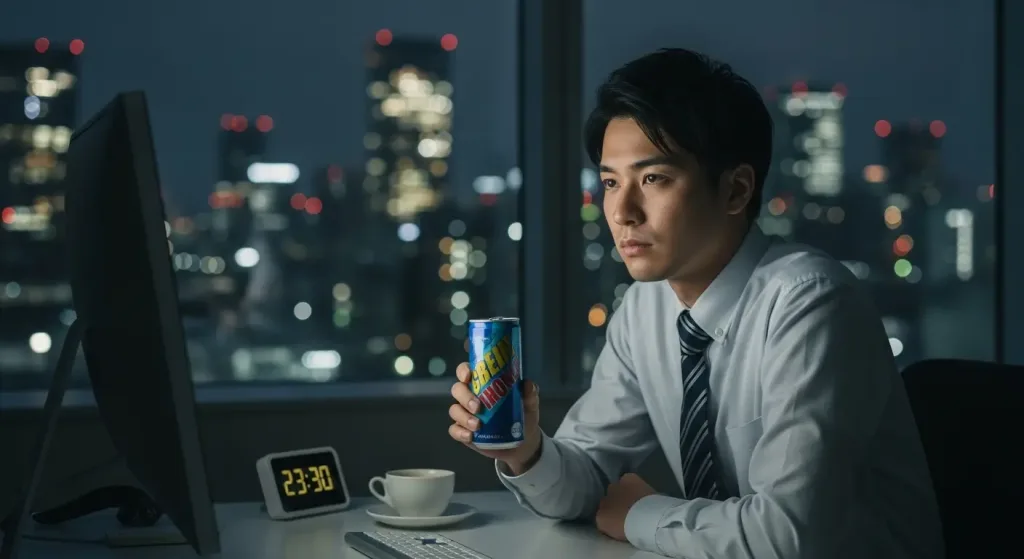

「もう1本飲めば、今日も乗り切れる」その先に 診察室で「眠れない」「不安が強い」「動悸がする」という方の手元に、エナジードリンクの空き缶があることは珍しくありません。カフェインは集中力を上げる一方で、量やタイミング、体質によってはメンタルヘルスを崩します。本記事は、最新知見と私の臨床経験を合わせ、カフェイン・エナジードリンクとの賢い付き合い方をお伝えします。

カフェインの基礎——なぜ効く?なぜつらくなる?

- 仕組み: カフェインはアデノシン受容体をブロックし、眠気を抑えて覚醒度を上げます。同時に交感神経が優位になり、心拍数や血圧が上がりやすくなります。

- 個人差: 代謝酵素CYP1A2やADORA2Aの遺伝的差、喫煙、薬の相互作用で「効き方」「切れ方」が大きく変わります。

- 代表的な症状: 不眠、焦燥、不安増悪、動悸、ふるえ、胃痛・逆流、頻尿。切れると頭痛・強い眠気・集中力低下(離脱症状)。

エナジードリンクの特徴——“量”だけでは語れない理由

- 高カフェイン+高糖質+ガラナ・タウリンなどの相乗効果で“キレ味”が強い

- 一気飲み・夕方以降の摂取になりやすく、概日リズム(体内時計)を深く乱す

- 観察研究では、10代・若年成人でうつ症状や不安、睡眠障害、自傷・自殺念慮との関連が報告(因果は限定的だが注意が必要)

- 心血管系(動悸、不整脈)や胃腸症状の誘発に留意

最新知見ハイライト(安心して使うためのエビデンス)

- 安全域の目安: 成人で1日総量400 mg未満、単回200 mg未満が国際的な目安(EFSA)。妊娠中は1日200 mg未満が推奨。思春期は低用量を推奨、エナジードリンクは米国小児科学会が非推奨。

- 睡眠: 就寝前6時間以内のカフェインは睡眠時間と深い睡眠を有意に減らす報告。入眠に悩む方は午後以降ゼロを基本に。

- 不安・パニック: 不安障害やパニック障害では少量でも症状を誘発・増悪しやすい。カフェイン誘発性不安は臨床で頻繁に遭遇。

- うつ・集中力: 少量〜中等量のコーヒーで抑うつリスク低下を示す観察研究もある一方、エナジードリンク多飲は抑うつ症状と関連。個人差が大きい。

- 依存と離脱: 毎日の摂取で耐性がつき、減らすと頭痛・眠気・易怒性が数日続く。計画的な漸減で軽くできる。

- 薬との相互作用: フルボキサミン(SSRI)はカフェイン代謝を強く抑え、同量でも“飲み過ぎ”状態に。リチウム濃度はカフェインで下がり得る。クロザピンは逆に上がることがあり要注意。ベンゾジアゼピン系・睡眠薬の効果を相殺することも。

どれくらいが目安?日本の実情に合わせて

- レギュラーコーヒー1杯(約200 ml): 80–140 mg

- 缶コーヒー(185–250 ml): 80–150 mg

- 緑茶(200 ml): 30–60 mg

- エナジードリンク(250–500 ml): 80–300 mg(製品差が大きい)

- 目安: 不眠や不安がある方、受験生・夜勤の方は「午前中に200 mg以内、午後は0」をまず試す。週合計の“夜間カフェイン”をゼロにすると改善しやすい。

チェックリスト——こんなサインはカフェイン過敏の合図

- ベッドに入って30分以上眠れない日が週3回以上

- ちょっとしたことで動悸・手のふるえ・焦燥が出る

- 昼過ぎに急なだるさと頭痛が毎日のように来る

- 休みの日に飲まないと激しい眠気・イライラが出る

- 胃もたれ・逆流が増えた 当てはまる数が多いほど、減量・休薬(カフェインホリデー)や受診を検討しましょう。

体験談(匿名・要約、同意取得済み)

大学院生Aさんは締切前、1日エナジードリンク2本+コーヒー2杯が常態化。夜は3時就寝、朝は動悸と不安で起き上がれず。外来で睡眠衛生とカフェイン漸減(3日ごとに50–100 mgずつ減量)、午後ゼロルール、代替としてデカフェとハーブティー、15分の昼寝、認知行動療法(CBT-I)を併用。2週間で入眠30分短縮、動悸はほぼ消失。1か月で“飲まなくても働ける”実感を取り戻しました。「気合いではなく、タイミングと量の問題だった」と笑顔で卒業されました。

よくあるQ&A Q1. どれくらいなら安全?

Q1. どれくらいなら安全?

A. 多くの成人は1日400 mg未満。ただし不安・不眠がある方、妊娠中、思春期はより低用量を。午後はゼロが基本。

Q2. 受験や繁忙期だけ増やしても大丈夫?

A. 短期でも睡眠負債と不安増悪が起きやすい。戦略は「朝に必要量だけ」「午後ゼロ」「就寝前6–8時間は避ける」。

Q3. やめると頭痛が出ます

A. 漸減が有効。3–4日ごとに1日50–100 mgずつ減らし、週末に一段階落とす。水分・軽い運動・短い昼寝で離脱を軽減。

Q4. エナジードリンクとコーヒーは同じ?

A. カフェイン量は近くても、糖・添加成分・一気飲みの文化が睡眠・自律神経を乱しやすい。慢性的な不調があるならコーヒー少量へ置き換えを。

Q5. 抗うつ薬や睡眠薬と一緒に飲んでいい?

A. 薬によっては相互作用あり。特にフルボキサミン、リチウム、クロザピン、睡眠薬との併用は要相談。自己判断で増減しないでください。

Q6. デカフェなら安心?

A. デカフェにも少量(数mg〜10数mg)含まれます。午後はデカフェでも控えめに。

Q7. 心臓がドキドキして不安です

A. 動悸・胸痛・失神感があればまず内科・循環器も含めて受診を。安全確認後、カフェイン量とタイミングの是正を。

減らし方・やめ方のステップ(実践版)

- 目安設定: まず1週間、総量と時刻を記録。午後ゼロを先に決める。

- 漸減: 3日ごとに1日50–100 mgずつ減。エナドリ→コーヒー→紅茶→デカフェ→ハーブティーへ順に置き換える。

- 眠気対策: 太陽光(起床1時間以内)、10–20分のパワーナップ、軽い有酸素運動。夜はブルーライトを減らし、就寝90分前入浴。

- 認知行動療法: 「飲まないと働けない」という思い込みを検討。睡眠に対する認知行動療法的対処やマインドフルネスで不安を調整。

- サポート: 家族・同僚に宣言し、職場の“常備ペットボトル”を水に置換。アプリでカフェイン記録。

薬との相互作用・持病がある方の注意

- SSRI/SNRI: 特にフルボキサミンはカフェイン血中濃度を上げやすい。動悸・不眠が強ければ主治医に相談。

- ベンゾ・睡眠薬: 覚醒作用が相殺。内服タイミングとカフェインの間隔をとる。

- リチウム: カフェインで効果が弱まることがある。自己調整は危険。

- クロザピン: カフェインで血中濃度が上がる可能性。急な増減に注意。

- 心疾患・不整脈・妊娠・胃腸疾患・甲状腺機能亢進症・思春期: 量を最小限に、専門家と個別調整を。

受診・カウンセリングをおすすめしたいケース

- 減らしても不眠・不安・パニックが続く

- 離脱頭痛が強く仕事・学業に支障

- 抗うつ薬・気分安定薬・抗精神病薬を服用中

- 抑うつ気分、自傷念慮、極端な倦怠感がある 心療内科・精神科では、睡眠評価、生活リズムの整え方、薬物療法の調整、CBTや動機づけ面接を含むカウンセリングを行います。「やめられない」は意思の弱さではなく“神経生理+習慣”の問題。一緒に設計し直しましょう。

医師からのメッセージ

カフェインは悪者ではありません。大切なのは「誰が、いつ、どれだけ、何のために飲むか」。あなたの脳と体の声を拾いながら、量とタイミングを整えるだけで、眠りは深く、気分は穏やかに、日中の集中は自然に戻ります。つらさを一人で抱えないで、どうぞ早めに相談に来てください。あなたに合った“ちょうどいい”を一緒に見つけます。