目次

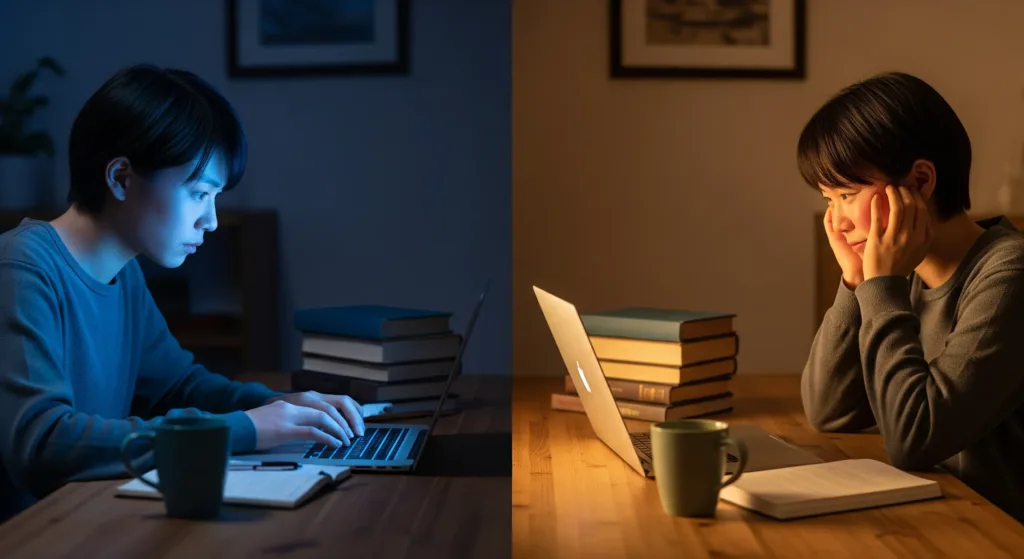

深夜の脳で何が起きているのか

- 前頭前野のブレーキ低下

- 夜更けは前頭前野(推敲・抑制・論理の中枢)が疲れや睡眠圧で働きにくくなります。その結果、勢いが増し、語尾が強くなり、比喩が過剰になりがち。

- 扁桃体の相対的活性化

- 感情の変動が大きくなり、不安・高揚の双方に振れやすい。「これは天才的だ」「なんてダメなんだ」が交互に来ることも。

- 概日リズムとホルモン

- メラトニン分泌、体温リズムの影響で認知精度が落ち、注意の切り替えが難しくなります。夜食やカフェイン、ブルーライトが拍車をかけます。

- 自律神経の偏り

- 交感神経優位(SNS・通知・締切のストレス)→反芻思考、過集中、認知のゆがみ(全か無か思考、過度の一般化)が強化。

「恥ずかしさ」が生まれる心理と生物学

- 朝の前頭前野が回復→チェック機能が戻る

- 余分な比喩、感情過多の形容、事実誤認、主語述語のズレが目につきます。

- 社会的自己意識の回復

- 深夜は「自分の内側」に偏りがち。朝は「相手にどう伝わるか」というメタ認知が戻り、ズレを恥ずかしさとして感じます。

- クリエイティブの光と影

- 夜は発想拡散(拡散思考)が強まり新規性は出る一方、妥当性の検証(収束思考)が弱まるため、全体としての完成度は下がりやすい。

病気との関連:いつ受診を考えるべきか

夜に書いた文章への違和感自体は自然ですが、以下が続く時は心療内科への相談を検討してください。

- 2週間以上の不眠または過眠、朝の極端な気分の落ち込み(うつ病のサイン)

- 心配が止まらない、動悸・息苦しさ・手汗(不安障害・パニック)

- 夜中の過集中と衝動投稿、昼の不注意が顕著(ADHD傾向)

- 夜間の軽躁(テンション高い・アイデア過多・出費増)と日中の抑うつの波(双極性スペクトラムの可能性)

- 体の症状(頭痛・胃痛・動悸)がストレスで悪化(心身相関、自律神経の乱れ)

※本記事は一般的情報です。診断・治療は医療機関で行われます。

今夜からできる「夜のライティング衛生」チェックリスト

- 書く時間帯を“締切の半日前”に前倒し(睡眠負債をためない)

- 23:00以降は下書きのみ。送信・公開は翌朝のルール化(タイムディレイ送信)

- 画面の色温度を下げ、ブルーライトをカット

- 濃いカフェインは17:00以降控える。夜食は軽めのトリプトファン食(豆腐、ヨーグルト)

- 90分ごとに“推敲ブレイク”:3分の呼吸法(4-7-8呼吸など)

- 感情語にフラグを付ける:「!」は1本まで、「絶対」は避ける

- ファクトと意見を別レイヤーに分ける(FACT: と VIEW:)

- SNS共有ボタンは夜はオフ。通知もミュート

- 寝る前15分は“非言語ルーティン”(白湯、ストレッチ、入浴)

- 朝の太陽光5〜10分+軽い散歩で概日リズムをリセット

HowTo:書く→寝る→朝の校正フロー

- 夜は“アイデア出し”と“骨子作り”に限定(拡散思考モード)

- セクションごとに1行の要旨を先に書く(見出し→本文の順)

- 感情のピークを自覚したら保存して就寝(公開しない)

- 朝、音読→冗長表現の削除→事実と主観の分離

- 3つの観点で最終確認:読者利益/根拠の明示/トーンの一貫性

- 公開後12〜24時間で微修正(分析を見てタイトル最適化)

匿名の体験談(一次情報)

- 30代・インフルエンサー(仮名)

- 深夜2時に「この比喩は革新的」と公開→翌朝“過激で独りよがり”と反応。以後、深夜はDraft Onlyポリシー。朝に読むと、主語の曖昧さや断定口調が目立つと判明。朝公開に切り替えてから炎上ゼロ、滞在時間は20%増。

- 20代・ITエンジニア(仮名)

- リリース前の不眠と過集中で長文投稿が増加。心療内科を受診し、睡眠衛生とカウンセリング(認知行動療法)を導入。3週間で入眠30分短縮、反芻思考スコア低下、誤送信0に。

※個人が特定されないよう内容を一部調整しています。

よくある質問(FAQ)

Q. 夜の方がクリエイティブです。やめるべき?

A. 完全にやめる必要はありません。夜は発想、朝は検証と役割分担しましょう。拡散思考と収束思考のスイッチ戦略が鍵です。

Q. 夜に書くと不安が増します。病気でしょうか?

A. ただの疲労反応のことも多いですが、2週間以上続く不眠・不安、日中機能低下があれば受診を検討。うつ病や不安障害の初期対応が早いほど回復も早い傾向です。

Q. ADHD傾向があり、過集中で止められません。

A. タイムボクシングと外部トリガー(アラーム、ポモドーロタイマー)が有効。専門医の評価で環境調整や治療選択肢が広がります。

Q. 深夜の長文SNS、やめたいのにやめられない…

A. 「公開は朝」の仕組み化(予約投稿)と、寝る前の非言語ルーティンで交感神経を落とすと継続しやすいです。

心療内科への通院・カウンセリングのすすめ

- 受診の目安

- 睡眠の質低下が2週間以上、仕事・学業・対人関係に影響

- 気分の波が大きく、夜間の衝動投稿が増える

- 体の不調(頭痛・胃腸症状・動悸)がストレスで悪化

- 相談して得られること

- 睡眠衛生・生活リズムの調整、認知行動療法(CBT)、必要に応じた薬物療法

- 目標設定と再発予防プラン、働き方・SNS運用の伴走支援

- カウンセリングの強み

- 反芻思考や認知のゆがみを可視化し、言葉との距離感を取り戻します。マインドフルネス、呼吸法、セルフ・コンパッションの実践も有効。

医師からのメッセージ

夜の言葉が恥ずかしく感じるのは、あなたが繊細だからではなく、脳と体の自然なはたらきによるものです。創作の火花は尊いもの。だからこそ、燃えやすい夜は“草稿だけ”、光の差す朝に“形にする”。その小さな切り替えが、心も文章も守ります。不安が続くときは、どうか一人で抱え込まずご相談ください。私たちは、あなたの言葉が安全に届くための伴走者でありたいと願っています。